|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Certamen

"Tradiciones Costarricenses"

2014

Zona Liberia

Vivencias Liberianas: Ayer y hoy en

los barrios

Los Ángeles, Los Cerros, La Victoria y

Condega

CATEGORÍA

POR

LAS CALLES DE LIBERIA

PRIMER

LUGAR

EL

TALLER DE TALABARTERÍA DE DON PICHICO EN EL BARRIO CONDEGA DE LIBERIA Y SU

LEGADO "EL PELLÓN LIBERIANO Y EL JUEGO DE APEROS DE CUCHILLA"

Seudónimo: La mano peluda

Autor:

Sr. Hugo Zúñiga Clachar.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EL TALLER DE TALABARTERÍA DE DON PICHICO EN EL

BARRIO CONDEGA DE LIBERIA Y SU LEGADO "EL

PELLÓN LIBERIANO Y EL JUEGO DE APEROS DE CUCHILLA"

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

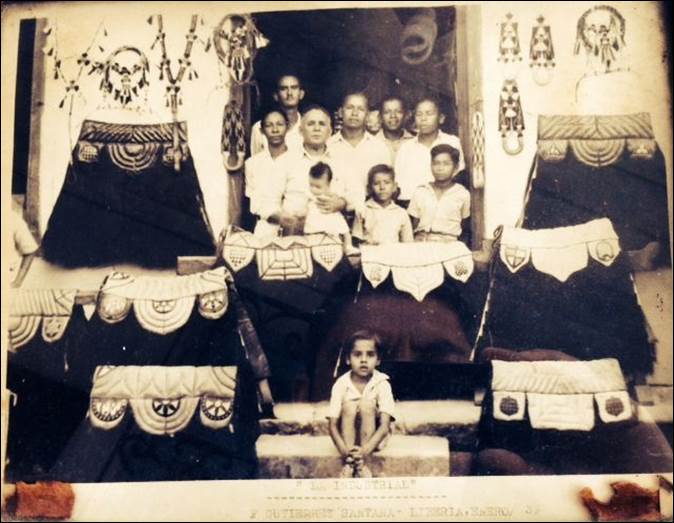

"La Industrial"

|

|

|

|

F. Gutiérrez Santana - Liberia, enero / 39

|

|

|

|

|

|

|

"Hay recuerdos y vivencias que al pasar de los años, en lugar de

borrarse, hace que se graben con mayor profundidad en nuestra memoria y en

nuestro ánimo"

|

|

|

|

Mons. Vittorino Girardi

|

|

|

|

El Taller

|

|

|

|

Nunca

lo cotidiano fue tan bello y a la vez tan

útil como lo creado por don Pichico desde su taller de talabartería

situada en La Calle Real de Barrio Condega de Liberia de la Gobernación 175

metros sur. Desde su casa-taller de

bahareque y tejas y un sinfín de utensilios como burras y mazas de guayacán

para acomodar y montar las albardas, marcos y bastidores para tejer las

jáquimas, cinchas y gruperas, tucas de cocobolo para planchar el cuero,

carretillas y ruecas para hilar, lesnas para perforar, troqueles para marcar,

compás para delinear, chairas para afilar, tijeras para cortar, cera de abeja

para pegar, cebo para suavizar; sus creaciones abastecían con calidad óptima

las necesidades de la Liberia campirana y satisfacían a cabalidad los

estrictos parámetros de estética de los requerimientos de la fiesta hípica

liberiana. Útiles y bellos... y mágicos... fueron los resultados de la

trasformación del cuero, la crin, la cabuya y la madera de las manos de don

Pichico y sus aprendices, en objetos de trabajo para el campo y la fiesta

liberiana en el taller de talabartería "La Industrial". Los otrora niños y muchachos vecinos del

taller nos capturaba aquella fábrica de maravillas creadas por finas manos

custodiadas por la mano peluda en donde cada uno con su cuento vivenciamos...:

José Ángel Contreras Chavarría (76) recuerda aquel espacio físico de trabajo

así... "El taller era su casa de

habitación, la sala de exhibición y el taller propiamente dicho que salía a

la calle de atrás lo que era vital por cuanto el hilado requiere de un

espacio largo... los aprendices y luego trabajadores eran Manuel Guadamuz, Pastrana, Meme Valerín, Andrés Valerín a veces

el nica Lacayo sobrino de don Pichico pero este era fiestero y creo que no

aprendió talabartería, mi tata Daniel Ezequiel Contreras y el maestro don

Pichico... en el taller se reflejaba la personalidad del maestro quien era todo

un señor, respetuoso, íntegro y todos se trataban como un grupo de amigos... mi

tata aprendió de don Pichico a montar albardas y mi tata le enseñó a

Pastrana, mi tata entró muchachón donde don Pichico y trabajó creo que por

más de quince años... hasta que se independizó montó el taller en la casa... de

ahí se convirtió en el albardero de Liberia, por encargo hacía las albardas

de las haciendas San Jerónimo de Antonio Alvarado, La Cueva y Guachipelín de Los Baldioceda y

Santa Rosa de Gallegos, incluso hacía la albarda de los toros para las

fiestas por encargo de la comisión por cierto siempre de cuero negro... Meme era especialista en crin y pellones...

esos pellones los compraban los gamonales liberianos porque valían de 100 a

150 colones, la suela para las albardas se adquirían de las dos curtiembres

más importantes de Liberia La de Chente Morales en

la Saca de Agua y la de Graciano Berger en barrio La Victoria, cuando las

cazadoras de Arata viajaban a Puntarenas encargaban y traían cueros de la

curtiembre de Morice de aquella ciudad...en Liberia

el cuero los curtían con nancite y quedaba

café oscuro o con encino quedaba más claro". Al respecto José Pastrana Ugarte (82)

discípulo y colaborador de don Pichico dice "Llegué al taller de don Pichico

como perico estando en la escuela

en 1946 pero después comencé a ganar

un colón el día y estuve ahí hasta que murió que fue cuando me independicé,

trabajaron también Nicomedes Espinoza Valerín (Meme Valerín), Manuel Guadamuz, Daniel Contreras que fue el que me enseñó a

montar albardas, en el taller de don Pichico sólo se trabajaba el cuero

curtido, nunca el cuero crudo, los que seguimos la huella de don Pichico

fuimos Meme y yo Meme con la especialidad del crin y yo con el cuero curtido,

la crin para los pellones era negra pero se hacían a veces de crin alazana...

los pellones se vendían a 100 colones...

Luis Alberto Rivas Muñoz (91) que más que finquero es artesano,

visitaba el taller de don Pichico estando en la escuela donde tejía en

cuchilla como aprendiz jáquimas, pecheras y gruperas e hilaba mecate, pero su

verdadera vocación y carisma era el trabajo manual; desde la ebanistería en

cedro hasta hacer tejas con arcilla de Las Delicias en un molde de madera que

ponía en un tendal a secarse y luego al horno

y a quien le propusieron dar clases de trabajos manuales después de

don Pichico pero él se dedicó a la ganadería.

La casa-taller de bahareque y teja encalada de blanco de don Pichico

que disfruté en mi infancia desde mi nacimiento hace 62 años en el cuartón de

la casa vecina, pasando por aquel momento indefinible del "uso de razón"

cuando se va desvaneciendo el instinto animal del reino al que pertenecemos,

hasta mis catorce años cuando don Pichico nos dejó, está siempre tal cual en

la Calle Real, siendo su alero sombra de fiesteros de a pie y montados que

van a topar los toros al Puente Real todos los mediodías de las fiestas

liberianas y es así porque a pesar que su puerta se cerró, su quicio jala

siempre a algunas familias liberianas que durante las fiestas toman dicho

alero desde vísperas hasta el día de la burra para fiestiar,

fiestiar y fiestiar.

|

|

|

|

Don Pichico y su Taller

|

|

|

|

Si

bien pretendo repintar con estos apuntes la herencia dejada por don Pichico y

los muchachos en el taller de Condega al patrimonio cultural de Guanacaste y

de Costa Rica, es menester develizar el alma creadora del maestro para luego

remarcar su obra desde la óptica de niño que fui y la de sus vecinos y

colaboradores haciendo uso de la tradición oral; cuando su taller colmaba sin

reparos las necesidades de la blanca Liberia.

Don Francisco Gutiérrez Santana mejor conocido como don Pichico nació

en Liberia Guanacaste, el 3 de mayo de 1884 lo cual reza en su renovación de

cédula de identidad de 1933 y que además dice entre otras cosas: ocupación

artesano, edad 48 años estado civil soltero, nacionalidad costarricense,

color blanco, estatura 1.60, constitución fuerte, frente ancha, ojos pardos,

pelo negro, nariz aguileña. En su

lápida en el cementerio de Liberia descansa a la par de un angelito de mármol

que reza "Francisco Gutiérrez Santana 3 de mayo de 1984 - 19 de octubre de 1964;

Francisco Gutiérrez Medrano 1884, Felicia Santana Montoya 1937". Doña Emilia Clachar Hurtado (86) vecina de

al lado de don Pichico opinó y perfiló al artesano así "A don Pichico lo

conocí de 11 años viviendo él en la Calle Real de la Gobernación 200 metros

al sur mano izquierda, vivía con su mamá Felicia Santana y su hermana Sara

Santana de Lacayo, soltero ya tenía el taller de talabartería, trabajaba el

cuero, la cabuya, la crin, hacía pellones y cinchas, dio clases en la

escuela, su madre era viuda y su cuñado (de su mamá) Domingo Lacayo trabajaba

afuera, tenía a Julia casada con Luis Núñez, Mercedes, Gonzalo quien era

parrandero, todos se fueron de Liberia, casó mayor con Minerva Baltodano,

tuvieron 2 hijos ambos fallecieron, el primero lo atendió el Dr. Calderón

Guardia el segundo falleció grandecito, se casaron mayorcitos, ya casados se

pasaron a vivir de la Gobernación 175 metros sur donde pasó su taller,

sufrieron mucho por la muerte de sus hijos, fue una bellísima persona, buen

hermano buen esposo y buen trabajador, para las fiestas preparaba caballitos

de palo para los niños, eso era divino, era de mediana estatura, grueso,

amable como nadie, confiable, tenía como aprendices a muchachos jóvenes, a Maykel le regaló una palmera que trajo de sitios áridos

de México que se ocupa para canastas que es la que está detrás de la casa, el

bautizó a Maykelín, estornudaba estruendosamente,

escupía en una escupidera de porcelana, se dedicó a la talabartería, fue buen

vecino y buena persona, preparó a Meme Valerín, Pastrana y otros, usaba

paraguas, sombrero gris con blanco, camisa blanca manga larga con liga,

pantalón blanco o caqui". Don Jorge

Baltodano Guillén (91) lo rememora como su primer maestro de trabajos

manuales en la escuela de Liberia a la edad de 6 años cuando entró de oyente

con la niña Margarita Rivas y al respecto don Jorge señala "cuando conocí a

don Pichico ya era talabartero y tenía su taller en la casa de Las Lacayo en

Condega de la Gobernación 200 metros sur después lo pasó a su casa 25 metros

norte cuando se casó con mi tía Minerva Baltodano". Don Daniel Guillén Centeno (88) lo retrató

así "Fui su alumno de trabajos manuales en la escuela, era de primera, nos

ponía a sacar cabuya de la penca, don Pichico teñía la crin en negro con

nacascolo, se vestía de blanco, el nica Lacayo trabajó con él, también Meme

Valerín, Andrés Espinoza, Pastrana, Manuel Guadamuz. Todo sabía hacer, de latas hacia sartenes,

oyó decir que aprendió el oficio de la cabuya en Yucatán, México. En su taller se trabajaba el cuero curtido

con corteza de nancite colorado o de aceituno blanco, se hilaba la cabuya, se

tejía la crin siendo su especialidad.

José Ángel Contreras ilustra el trabajo de don Pichico con una

anécdota... "El señor Carlos Hidalgo de la talabartería Texas del mercado

central de San José llegó a Liberia a ofrecer sus productos y llega al taller

de don Pichico pero no se atrevió ni siquiera a ofrecerlos manifestando

después que lo que vió fue una belleza, una fantasía. Don Pichico muere el 19 de octubre de 1964

y en homenaje póstumo La Asociación para la Cultura de Liberia opinó de don

Pichico así "artesano, educador y trabajador tesonero quien a través del aula

y el taller, aportó sus habilidades naturales y conocimientos a las

generaciones futuras de nuestro pueblo".

En el taller de don Pichico aprendieron y laboraron varios muchachos

de la comunidad que con posterioridad a la muerte del maestro trabajaron el

cuero, la cabuya y la crin que son los que en realidad propagaron el pellón y

sus aperos de cuchilla, sobre todo Meme quien se trasladó en el ocaso de su

vida a San José en donde siguió elaborando y remontando pellones y juegos de

aperos de cuchilla por encargo. En

efecto Meme siguió haciendo pellones y juego de aperos de cuchilla en San

José casi hasta sus últimos días y Pastrana ya pensionado continúa en su

taller ubicado en barro los Cerros tejiendo recuerdos y en su memoria la mano

peluda que resguardaba el acopio de hebras en el taller. El último aprendiz de don Pichico fue

Jacinto Villegas Juárez (71) quien no siguió la huella del maestro sino que

se dedicó a la docencia y con quien me saludo con la frase la

mano peluda. Comenta Jacinto

"mi papá me mandó al taller de don Pichico porque era mi padrino todas las

vacaciones mientras estudiaba en el Instituto de Guanacaste y coincidía con

las fiestas de Liberia cuando el trabajo aumentada considerablemente... me

tocaba ayudar a Pastrana y a Meme... me ponían a troquelear,

majar, planchar y dar brillo al cuero, dar vuelta a la rueca para hilar,

lavar, secar, clasificar las crines que después ellos la hacían en rollitos

pegadas con cera de abeja, las planchaban para que quedara plana y después se

cosía en cinco filas o más en la tela del pellón...

el taller era una casa larga con frente a la calle 0 y salía al otro lado de

la calle y era un vecindario muy activo porque hay que recordar que esa era

la calle principal como decir la interamericana de hoy y ahí pasaba la cotorra que era una cazadora de

Arata que iba creo a Bagaces... en la bodega encontilada,

se guardaban las crines y herramientas con filo, custodiadas por la mano

peluda... en 1933 que salí del colegio dejé el taller pero seguí de vez en

cuando ayudando a Meme en el taller de

Contreras... ya para ese último año que ayudé, ya don Pichico se salía a hablar

con vecinos entre ellos recuerdo a los Clachar... yo no me dediqué a la

talabartería ya que entré a la normal de Guanacaste y me hice maestro... me da

un pesar pasar por el taller de don Pichico y ver la puerta cerrada..."

|

|

|

|

El taller de don Pichico y

el barrio Condega

|

|

|

|

El

recuerdo del taller no es ajeno al recuerdo de aquel amigable vecindario condegueño sesentero que me tocó vivir en donde también

se tejían un sinfín de relaciones económicas, sociales comunes y diversas,

con actividades referentes como la fábrica de Kolas

Arata con su producto líder la kola champaña y

majándole los talones la zarzaparrilla y limón a un precio por unidad de

sesenta céntimos; la pulpería y restaurante del chino Felipe Acón con su chop suey seco aún en la memoria de los liberianos a 3 colones

el plato posteriormente Pulpería y cantina La Constancia de Beto Acón donde se compraba la libra de azúcar a 15 céntimos,

la de arroz a peseta y la de sal a cinco; la soda Nandayure de mi madrina

doña Teresa de Sibaja donde los grandes bailaban echando una peseta a la rockola de discos de acetatos de 45 revoluciones las

últimas grabaciones de Ray Conniff

mientras otros se tomaban un mate a 75 céntimos; cantina La Tertulia

donde Baltilla

y Machazo tomaban sopa de mondongo entre otras cosas y en donde por primera

vez en la vida vi guindando unos sobrecitos brillantes que decían sultán;

la pulpería y cantina La Copa de Oro de Wallia Li

en donde vendían licor en estañones de metal

horizontales con una llave de chorro y un embudo grandote de hojalata y donde

tiempo atrás don Chu embriagado de amor vio la luna

divina que ilumina nuestras almas, la luna

liberiana, luna para amar, hoy himno de Liberia; la pulpería de

Manuelito Acón en la esquina y posteriormente

ferretería La Guaco, abreviatura de Guanacaste Company de Mario Salgado y que

quebró porque Mario le daba las llaves a los clientes para que se llevaran el

producto que les urgía por su espíritu generoso y de mal comerciante; la

pulpería y dentistería de Manuel Solano en donde comprábamos a doña Glorita

pinol por libra y panecillos de cacao para la horchata mientras del otro lado

de la pared extraía dientes don Manuel; las zapaterías remendonas de don

Miguel y de Elías Villegas; la pulpería de don Tino Ocampo donde comprábamos

galleta negra y bizcotelas; el siempre muy viejo y muy nuevo Hotel Liberia de

doña Eida Estrada y a la vuelta su molino, hotel

que después sería de Mezita y doña Eida abrió la sodita Dos Pinos por ser la pionera de esa

marca en Liberia pero su productos estrellas eran los sándwiches de paté de

mano de piedra y el ponche con o sin guaro; el teatro Mayorga de Don Benito

Mayorga Rivas y doña Clarisa exhibiendo las películas de Estudios

Churubusco y algunas de vaqueros a dos

colones la tanda donde el público aplaudía cuando los indios perdían y

enfrente la pequeña escuelita que a pesar de ser un kinder

se llamaba Colegio Santa Ana donde aprendí a decir retrete, papelera, plaza

y labor en vez de excusado, basurero, parque y costura y que la Virgen María de

verdad está llena de gracia y habla con los mortales y donde un día nos

dijeron cada cual tome su pupitre porque nos vamos y así caminamos cada uno

con su silla hasta el frente de la Cartaginesa; más abajo hacia el Puente

Real la pulpería de doña Florencia cuyo carisma la convirtió en la primer

regidora de la municipalidad y siempre manifestó su espíritu alegre

especialmente cuando llegaba el circo y más cuando organizaba la bruja en el

turno del 8 de diciembre, la pulpería de doña Florencia que atendía Lidia

tenía un buen surtido de helados de palito, melcochas premiadas pero no daban

feria; la casa de Mario Cañas Ruiz, rotulero,

poeta, compositor y bombetero oficial del turno y

de las fiestas de Liberia por lo que el parque central lleva su nombre y por

supuesto la referencia más importante para dar direcciones era la Gobernación

de Guanacaste en donde se inscribían las marcas ganaderas y se dirigían las

actividades políticas y sociales de la Provincia. Las familias aledañas al taller eran por el

lado norte la casa de mi familia los Zúñiga Clachar hoy patrimonio histórico

de Costa Rica en donde se vendía café en grano de finca Berlín, se comía

cusuco los 24 de diciembre, donde mi mamá comía arroz crudo cuando estaba

encinta y remallaba medias de nylon descarriladas mientras cantaba la luna

rosa y olía agua de florida de Murray y Lanman,

donde se atendían las visitas en el quicio de la puerta la cual nunca, nunca

se cerró y se sostenía en las noches con una poltrona que se ponía por detrás

de la puerta y el que iba entrando la iba empujando durante toda la noche,

había un manigordo de mascota que se agarró con una coneja parida y ganó la

coneja, donde mi papá traía olorosas flores silvestres y las ponía dentro de

la funda de la almohada de mi mamá y le cantaba sabor de fruta verde cuando

no andaba sofocado y maravillado con las travesuras del hombre en el espacio

y con el día en que un ovni se lo llevara al espacio sideral y... siempre siempre custodiada por cuatro angelitos en el cielo en la

parte delantera y el padre sin cabeza que salía en la parte trasera del troje, propiamente en el subterráneo

de piedra cantera donde alguien en algún momento transpuso algo ilícito a la

par de la caballeriza donde hace 18 años Miguel tuvo el caballo rocillo, incluso se le vio en el callejón que sale a la

calle de atrás paralelo al callejón donde hilaba don Pichico; por el lado sur

la casa del macho Arata y doña María Salazar él siempre macho y ella siempre

seria donde había un quinto patio y los Arata Herrero donde doña Margarita

portaba en su cintura un montón de llaves que le sonaban y no dejaban a los Aratilla salir al tope de toros; en frente del taller la

casa donde vivían los Zúñiga Clachar que nosotros les decíamos los Zúñiga Pallais (palé) para hacer la diferencia del destino que

hizo que dos hermanas Clachar se casaran con dos Zúñiga no parientes donde

vivía Ligia mi amiga de juegos y de sueños y donde en el piso de la puerta de

la entrada había un boquete por el ancho de la puerta y un metro hacia

adentro de la casa tapada con un tablón inmenso que creo era una vieja puerta

que para entrar a cualquier hora pasábamos por debajo de la puerta y con la

cabeza la tirábamos hacia arriba, la misma casa que una vez se cerró tal cual

estaba y se abrió años después como si fuera al día siguiente; la casa de los

Valdelomar Baltodano donde también vivía doña Anita

Baldioceda quien vendía empanadillas de conserva y

de queso y vestía medio luto y en donde vivía el niño Dios que sale a pasear

en un cochecito todos los 24 de diciembre a ritmo de parrandera por la calles

de Liberia; los García Clachar en donde tomaban y revelaban fotografías

siendo la clásica donde estaban las cuatro generaciones de mujeres doña

Pinita, doña Marina, Flory y Rossanita

en brazos; la familia de don Toñito Alvarado y posteriormente familia Rojas

Alvarado quienes tenían una hacienda que se llama San Jerónimo donde se

fueron los que tenían un pringue de Alvarado cuando Somoza atacó Liberia en

el 55, don Toñito tenía un conjunto de cuerdas que tocaban valses, pasillos y

hasta el minuet de Bethoven

y doña Adelita donó el Santo Sepulcro con el escudo de Guanacaste a la

Iglesia y que hoy día recorre la calles liberianas los Viernes Santos; más

allá la niña Celinita Mayorga hermana de don Francisco Mayorga Rivas quien

dejó su fortuna a los pobres y a la Junta de Educación de Liberia incluida la

casa color del tiempo donde posteriormente vivirían los Chamorro Roversi

y habían muebles finos, porcelanas y bustos de Europa, un árbol De la Cruz

con flores rojas, vendían hielo y queso de mantequilla anunciada en pizarra y

en donde mi mamá con nostalgia decía que ahí vivió la después poetiza Ninfa

Santos a quien decía Ninfitilla en un ambiente de

heliotropos, jazmines, lecturas de poemas y clásicos de la literatura, música

de piano y de vez en cuando un viaje a escondidas al cementerio para avivar

la musa inspiradora; las familias Armas Garnier y

Centeno Garnier quienes vivieron siempre en armonía respetando la línea divisoria

imaginaria a través de la propiedad según la herencia, además doña Elsa

vendía leche que traían de finca La América y sus hijos silbaban con

virtuosismo y don Meme Centeno que tocaba violín; más alejadito hacia el Puente

Real los Cuadra Clachar en donde se hablaba de un maldito que tenía que caer

en Nicaragua a como también se gozaba con el cuento del accidente en Liberia

de los únicos dos carros que habían y chocaron y tenían una consola que tenía

por pantalla una tela de pana o damasco en donde los domingos oían canciones

de un tal Pedro Infante y habían muchos objetos de la Cervecería Traube; los Salgado Muñoz que tenían un pick up Chevrolet

modelo 39 que se llamaba la machincha cuyo

propietario fue excomulgado desde el púlpito sin identificación ni trámite

vaticano no por ser masón sino porque le vendió un lote a un pastor

evangélico lo que tan sólo no pasó de ser un sermón dominical porque otro

domingo de algún año me llevó ante el obispo a la confirma; los Estrada Clachar

que tenían unos cuadros grandes de madera labrada de Jesús en el monte de los

olivos, un ángel de la guarda cuidando de unos niños en un puentecito, una

nigüenta y una pajarera grande en donde cantaban los chichiltotes

y viudas; mi tío David Clachar a quien, con elegancia monacal cuidaba Leontine Wauters a quien le

brotaba su origen belga en donde llegaba a veces mi abuelo Alejandro Clachar Baldioceda después del periplo que comenzó en Honduras

Británica y terminó años después en el muelle de Limón cuando tuvo que ser

reconocido por un pariente Baldioceda porque no

traía documentos; la única casa de concreto donde vivían los Berenz hoy casa de papel, que tenían un unimog con el que iban a unas playas perdidas que se

llamaban Tamarindo y Zapotillal y no al Coco como

había que hacer y posteriormente vivieron los Clachar Baldioceda;

los Sánchez Zamora que lloraron y se enlutaron con la muerte de su perro

Fidel cuando los niños y los perros no gozaban de su status actual y una

mujer montó un toro; los Herrero White donde vendían queques para cumpleaños,

tenían una perra peluda que se llamaba la diana y don Juan a quien llamaban ñato por ser lo

contrario tuvo muchos clavos por la falta de energía eléctrica en Liberia por

parte de un movimiento social de los alumnos del Instituto de Guanacaste por

ser el primer encargado del ICE; los Baldioceda

Bonilla quienes llevaban todas las noches a Ruthtita

al cine Mayorga; los Clachar Rivas en donde habían alcaravanes, piches,

gallinas, perros, loras, pericos, lapas, terneros, mapaches, pizotes, tepezcuintles, manigordos, palomas, lagartos, culebras,

tortugas, gatos etc., etc., etc., e iban donde don Bartolo el curandero en

Quebrada Grande a traer polvo de aterrán de comején

para sanar la quemadura de Richard; los hermanos Chilo

y María del Socorro Baldioceda con muletas uno y si

muletas la otra; Chepón López quien jugó la ruleta

rusa en el Bramadero; los Sibaja Araujo mi padrinos donde comprábamos leche

descremada que traía Pablo de finca Las Delicias en un carretón con caballo

para evitar espinillas decía mi mamá pero creo que era por ser más barata que

la otra que valía diez céntimos la botella en otros lugares y además tenían

un caballo azulejo que se llamaba el resplandor y oto

salpicado; el cha cha cha y mi abuelita Lola... uuyyy

mi abuelita cuyo nombre de pila era Dolores Hurtado Rivas quien bordaba,

cocinaba, leía, rezaba al niño Jesús de Praga, a la virgen y a los fieles

difuntos, regañaba, aconsejaba, se defendía, visitaba, tejía, armaba lámparas

con desechos, jugaba damas chinas, cuidaba casas y nietos, festejaba todo,

desgranaba maíz, espulgaba frijoles y café, cosía, dibujaba patrones, hacía

disfraces, remendaba ropa y medias, planchaba, lavaba, mandaba a hacer

mandados, narraba, recordaba, planeaba, contaba historias, se rizaba con

bucles, se quejaba, sembraba, regaba las matas, iba a desfiles y veladas, oía

Kadir el Árabe por radio y hasta soñaba...,

reía... y lloraba... etc., ,etc., etc., lo mismo que vivía en Liberia en la casa

de las hijas Emilia o Cecilia, o la tía Cocó, o en Granada o en El Coco, lo

que la convirtió en una mujer sin tiempo ni espacio, sencillamente, en una

perfecta mujer. La rutina del

vecindario se rompía más de lo normal sobre todo en el verano que se iniciaba

con la neblina de noviembre y las ventoleras y polvazales que hacía que las

mujeres se agarraran las enaguas y caminaran para atrás y con ello los actos

públicos de la escuelas Ascensión Esquivel y Santa Ana con sus veladas de

variedades y las exposiciones de fin de año donde se mostraba a los

progenitores y ciudadanía las labores y lo aprendido durante el año lectivo;

el turno de la Virgen donde se remataba grandes lotes de ganado; los paseos

de los muchachones a la loma de Villa Adina; las

salidas a fincas cercanas de dueño ignorado a manguear, cortar jocotes y

marañones con su respectiva mancha en la camisa; las carreras de caballo en

el Mocho; los chapuzones en las pozas de la Urraca y la Calera del río

Liberia y los más osados se zafaban a Colorado; los topes de toros saliendo

del Puente Real donde casi siempre se escapaba un toro y provocaba el

desorden y gritería mientras los sabaneros lo hacían volver al arreo lo que

le ocurrió a mi abuelita cuando el toro entró por el patio pasó como loco a

medio metro de ella y salió por la puerta de adelante; las montaderas de toros en el potrero de los Arata y por ende

los juegos de manos y pleitones que caminaban hasta

50 metros en la calle; la pasada de la burra el último día de fiestas que le

sacaban guaro a los chinos cada vez que les tocaban la corneta en sus

negocios; el crujir de las carretas los sábados en la madrugada con cerdos

que llevaban al rastro hoy Salón Comunal de barrio Condega; las procesiones

en sus calles blancas recién regadas y adornadas con pétalos de flores y las ventanas y puertas engalanadas con flores

de coyol; la pasada del Niño todos los 24 de diciembre a las 6 de la tarde en

punto saliendo de la casa de doña Anita luego de doña Luz donde repartían

chicha, horchata y pitos para pasear al Niño Dios hasta la Ermita del Señor

de la Agonía con dos niños como padrino y madrina por cierto doña Luz quien

fue mayordoma del niño fue solicitada como madrina hace 81 años por doña

Anita quien años después fue su suegra pero se quedó como la novia de Tola...; Maykelín fue padrino hace 55 años, Octavio mi hijo hace

18 y mi hija Mariamalia fue madrina hace 12 años;

la banda militar de Liberia y todos los condegueños

con sus estrenos acompañando al Dios Niño; paseos dominicales al Coco ya sea

donde Claudio, Maclovia o Balbina; juegos callejeros

de bendito escondido y punto al tarro; los bailes en efemérides y fiestas en

El Jardín con la Rose Mary y después en la Casa del Ganadero y con tocadiscos

cualquier sábado y las últimas vaquiadas en San

Jerónimo donde mi papá me llevó y repartían cigarros, fresco de pozol y algo

más... y las buenas... y por lo general malas cosechas que dejaron las malas

políticas crediticias en boga cuando la agricultura vino a competir con la

ancestral actividad económica de los liberianos, la ganadería de carne y que aliadas

con las sequías dejaron grandes pérdidas e inmensas deudas. El invierno irrumpía con alegría y

esperanza con el primer aguacero y los rosarios de la Virgen María en mayo y

terminaba con los temporales de octubre casi un mes y medio después del cordonazo

de San Francisco período en el cual la vida transcurría entre juegos de

rayuela en las calles de cascajo; las nancitiadas;

los barquitos de papel en los caños que trasportaban mensajes y sueños; los

desfiles estudiantiles que remataban en la plaza Rodríguez y el 15 de

setiembre con ejercicios rítmicos que preparaba mi tía Leo; el día del niño

que las dos escuelas celebraban con disfraces en las calles; el optimista día

del árbol; el día del descubrimiento de América cuando vestidos de indios con

palma de coco cantábamos ¡gloria eterna

Colón soberano!; la burra de don Luis Rivas que recorría el barrio de

puerta en puerta y era alimentada por los niños con cuadrados y frutas pero

por mansa y noble asistía sólo los domingos de ramos para la entrada de Jesús

a Jerusalem pero nunca a la alegre burra del último

día de fiestas porque esa tiene que ser mañosa; las apaliadas de los árboles

machos por cualquiera que se llamara Juan para que produjeran fruto el día de

San Juan los 24 de junio en la casa de nosotros traían a Juan Gabriel para

una guanábana que no daba; la gente esperanzada preparando la semilla de

arroz, maíz y sorgo para sembrarlas

porque pupulaba el crédito bancario sin ton ni son...

y... sin importar lluvia o viento las misas de tropa de las 4; las paradas

militares de 50 movimientos y cambio de armas los domingos; las retretas en

el quiosco del parque los martes, jueves y domingos en donde unos caminaban

en un sentido y otros al revés y, en todas partes, las paredes chorreadas en

blanco por las fumigaciones de DDT y sintonizando radio Guanacaste que

informaba los funerales, bailes, mandaba complacencias y avisaba a la gente

de Dos Ríos que tenían salida del hospital para que llevaran bestias a finca

Los Claveles, intercalada con música de Julio Jaramillo y por supuesto El

Negrito del Batey , las clases del Cha Cha Cha sin faltar amanecer

ranchero con Estrellita del Sur y el

cantante de moda Miguel Aceves Mejía.

Ya en el corazón de Condega y como actividad hermana del taller de don

Pichico estaba el taller de José Delgado mejor conocido como Chepe Albino

donde se hacían carretas y sus partes, yugos de palo de mango, ruedas de guanacaste, camas de cortez

,timones de laurel, canoas cobadas o construidas,

tablas para destetar teneros, portones, salitreaderos,

etc., etc., y a su alrededor los Peña que vendían moronga y chanfaina y

todavía venden arroz de maíz, horchata ,chicha de maíz y le rezan a San José,

y los Abarca, Los Coronado, los Contreras, los Guido, los Martínez, los

Alvarado, los Villegas, los Ocampo, las Dobles, los Rojas, los Valdelomar, los Baltodano, los Valle, los Villarreal, los

Vargas, las Castro, los Reyes, los Arburola, los

Canales, los Luna, los Rivas, los Morales, las Marines, los Mayorga, los Baldioceda, los Duarte, los Loáiciga,

los Rodríguez, los Araya, los Avilés, los Jiménez,... etc., etc., etc., he aquí

algunos de los vecinos, amigos, clientes, admiradores, compadres, ahijados,

proveedores trabajadores, deudores, más nunca acreedores ni enemigos... del

taller de talabartería "La Industrial" de don Pichico en el Barrio Condega de

Liberia el que sigue siendo un apellido porque de cuyo nombre nadie quiere

acordarse, el que para los condegueños por razones

de pertenencia y sus líderes: la comunidad de base de la Ermita del Corazón

de Jesús y la Asociación Comunal del barrio comprende: De la Escuela

Ascensión Esquivel al sur pasando por donde don Manuelito Rodríguez donde

mucho tiempo atrás vivió mi bisabuelo Emilio Hurtado Guerra y su familia y

posteriormente el Estanco cruzando al este hasta La Cartaginesa luego al sur

hasta el Río Liberia, de ahí siguiendo el río aguas abajo entre encinos,

aceitunos guapinoles, barbudos y charrioles hasta

el embarcadero de ganado de doña Tina Alvarado de Leiva, hoy casa de José

Leiva donde está el puente de la interamericana, sigue bordeando los potreros

de los Arata donde estaba la plaza Arata y Chilo

Castrillo hoy carretera interamericana hasta la Avenida 25 de Julio donde

estuvo la Bomba Texaco y de ahí pasando por donde vivía Chilo

Castrillo en una casa de madera de dos pisos y el potrero que lotificó en

donde viví con Amalia y sembré el almendro de monte por el nacimiento de

Emilio hace 33 años, que está en la casa frente a la iglesia adventista y

quien tenía un burro bueno para el salto y murió en lo que era bueno e

inspiró a Héctor Zúñiga con la parrandera el burro e Chilo;

la casa del Dr. Enrique Baltodano Briceño cuyo nombre lleva el hospital de

Liberia y su esposa la macha Estrada que bordaba con gran pulcritud paños,

sábanas y fundas y donde mucho tiempo atrás fue la casa hacienda de El Real;

pasando por la casa de mi abuela doña Teodula a

quien conocí por estar en la memoria colectiva de Liberia como villana y

heroína a la vez según quien cuente el cuento y en donde vivieron los Muñoz

Rovira, los Zúñiga Rovira, los Chamorro Muñoz, los Muñoz Bustos y hasta mi

papá y mi mamá desde que les dijeron hasta

que la muerte los separe pero vivieron ahí hasta que el pájaro voló, posteriormente casa de don Enrique

Montiel Gutiérrez único guanacasteco de la Asamblea Nacional constituyente

fundadora de la segunda república en 1949 y su familia; pasando por el salón

El Jardín posteriormente cantina El Palermo, la Gobernación, hasta la escuela

nuevamente donde se cierra el perímetro estimando que el parque y la iglesia

Inmaculada Concepción de María por ser de nadie y de todos es la zona 0.

|

|

|

|

Lo útil

|

|

|

|

De

la misma manera que en la actualidad el comercio de partes y accesorios de

vehículos es indispensable para la vida, la producción de los aperos de montar

para el campo era indispensable para el desarrollo económico y social de la

Liberia campesina donde el caballo y la carreta eran los medios de

comunicación y de trabajo. Tomando en

cuenta que la ciudad de Liberia tuvo su origen en el contexto económico y social de las haciendas,

debemos repasar siempre a don Carlos Meléndez cuando afirmó "que la formación

de Guanacaste, hoy Liberia prueba la madurez del proceso de constitución de

las haciendas en el valle superior y medio del Tempisque que busca constituir

su centro religioso y social en aquellas regiones" y trató el origen y

desarrollo de Liberia en torno a la existencia de la explotación de la cría

del ganado especialmente vacuno y caballar cuando escribió: "En el proceso de

manejo de la hacienda ganadera, el caballo jugaba un importante papel,

relevante sobre todo para a movilización física interior y exterior. Hombre y caballo formaron la ecuación

fundamental de la explotación ganadera.

A caballo había que realizar gran número de las actividades propias de

la hacienda, en particular en la estación seca, en que se procedía al rodeo,

a las tareas de concentrar en los corrales el ganado para ser marcado y

seleccionado, y con posterioridad remitido a Nicaragua, el único mercado

posible en aquella época cuando no se recurría a su destace. El proceso de fierra tenía quizá cierto

encanto viril y daba oportunidad a algunos jolgorios que contribuían a

restaurar los vínculos sociales interrumpidos por el invierno". Don Carlos nos detalla acá ni más ni menos

que la vaquiada o censo, marca y señalización del

ganado en las haciendas de Liberia y alrededores al principio de verano como

actividad precursora de las fiestas de Liberia y que después el investigador

Roberto Cabrera va definir las fiestas de Liberia como: una vaquiada más la banda tratando de sintetizar

que el origen de las fiestas de Liberia está en las vaquiadas

de las haciendas que luego se trasladaría a la ciudad con un elemento urbano

que en el caso de Liberia ha existido por más de 100 años: la banda militar,

hoy cimarronas. De ese entorno

ganadero teniendo a Liberia como el epicentro del mismo emerge la importancia

de lo diseñado y creado en el taller de don Pichico como útil... y, qué más

útil que la albarda de cuero curtido, ya sea de arruga, de coraza o fuste,

cuyas partes repaso:

|

|

|

|

SENTADERA:

|

De una sola pieza

si es de coraza o independiente de las alas si es de arruga, que es donde se

sienta el jinete. La parte interna con

lomillos de zacate talquépara proteger el lomo del caballo.

|

|

TEJUELO:

|

Cuñas de madera

de hoja chigüe que se ponen en la

parte delantera y trasera de la sentadera; en el tejuelo delantero se pone el

jinetillo y en el trasero se agarra la grupera.

|

|

JINETILLO:

|

Coyunda arrollada

en senosenel tejuelo delantero donde se agarra la pechera o braguero y la manila.

|

|

ARRICESES:

|

Fajas de cuero curtido siendo los delanteros para

guindar los estribos y los traseros llamados látigos que son fijos

al lado derecho para amarrar la cincha y contrátigo

en el lado izquierdo para socar la cincha.

|

|

ARSIONES:

|

Fajas para sostener los estribos.

|

|

ESTRIBOS:

|

Piezas donde el

jinete introduce sus pies para afianzarse.

En sus modalidades más comunes: de jupa de ternero, chontaleños y

tapaderas.

|

|

CINCHA:

|

Faja de cabuya, con

una argolla en cada extremo para sostener la albarda sobre el lomo del

caballo.

|

|

CORNEJAL

|

Coyunda arrollada

en el tejuelo posterior de la albarda, donde se pone la grupera.

|

|

|

|

Don José

Ángel Contreras enfatiza que hay dos detalles que tenían las albardas hechas

por su papá ya en el taller de don Pichico o posteriormente en su taller que

eran la almohadillas de zacate talqué muy fino

y de hoja larga, nunca de jaragua grueso para no pegar o chimar la bestia y

el guardamonteo doblez que consiste en una aleta

que se cosía en forma de hilván con una coyunda

finita para reforzar las alas de las albardas porque si el ala de la albarda

era débil se rompía.

|

|

|

|

Lo Bello

|

|

|

|

La

manufactura elaborada en el taller de don Pichico pasaba de lo útil a lo

bello por arte de magia y aquí trascribo el texto de un folletito editado en

algún aniversario de Liberia y que ignoro su autoría..., "junto a su casa tuvo

su taller donde dio aplicación a su capacidad muy bien llamada por don

Secundino de artista industrial. La

crin y la cabuya, el cuero y el pabilo salían de sus manos convertidos ya en

útiles aperos de trabajo para nuestros campistos,

ya en lujosos artículos de calle con que los chalanes salían a lucir, en los

días de fiestas, su apostura, su garbo y sus habilidades o la hermosura y

gracia de sus cabalgaduras. Fino y

original. El trabajo artístico de don

Francisco es expresión bien lograda del gusto estético de una comunidad que

centraba sus afanes en la vida pastoril".

|

|

|

|

El Pellón

|

|

|

|

La

huella artística artesanal del taller de don Pichico que le ha dado color al

campo y la fiesta liberiana es el PELLON LIBERIANO Y EL JUEGO DE APEROS DE

CUCHILLA y demás aperos de cuero curtido y crin. Sin precisar el origen del Pellón

Liberiano, debemos buscar antecedentes del mismo en lugares geográficamente

lógicos y es así como en la red encontramos que Pellón según el diccionario

de la Real Academia Española viene del latín pellis

o piel y que en términos populares es un cuero peludo que va sobre la

montura. Asimismo se relaciona al

pellón como pelleja que se pone de caparazón a las caballerías o sea

guarnición. El buscador nos lleva a

Wikipedia que señala que "el pellón sampedrano es uno de los ornamentos más

importantes del caballo de paso peruano... no pudiendo ser lucido por cabellos

de bozal... consiste en una manta adornada con infinidad de pequeñas borlas

realizadas generalmente de lana de oveja o alpaca de color negro, adosadas a

un armazón de cuero o tela y se utiliza sobre la silla de la montura

peruana... El pellón sampedrano

tradicionalmente elaborado en San Pedro de Lloc

(Perú) es un artículo que se tiene referencia hace siglos en el Perú,... además

cuenta con bolsillos secretos a cada lado permitiendo al chalán, alcanzar las

monedas, cartas, botellas sin necesidad de desmontar el caballo. No se puede dejar de mencionar a las

familias originarias de San Pedro, Javier y Rodríguez los que a través del arte,

difundieron y enseñaron la técnica de esta bella artesanía. El Pellón está compuesto de dos trapecios

de 50 cm por 70 cm unidos por el centro, los que se disponen a los costados

de la silla de montar. Tiene un peso

de 29 kilogramos". No es de extrañar

pues que el pellón liberiano tenga sus orígenes en el pellón peruano dado el

regular comercio marítimo con el Perú por todo el Pacífico americano del que

no fue ajeno Liberia por medio del Puerto Culebra en esta jurisdicción y así

los tenía claro don Pichico quien se lo manifestó a Daniel Ezequiel Contreras

su colaborador lo que recuerda su hijo José Ángel. Para nuestros efectos y en virtud de las

vivencias de Juan Gabriel Zúñiga Clachar y Ángel Contreras, podemos resumir

que el pellón liberiano es un cobertor multicolor de la albarda, pero

independiente de ella para lucir en las fiestas, que en el pasado se vendió a

100 colones y el último a $800, con lo siguientes componentes:

|

|

|

|

SENTADERA o

ACERICO:

|

Pieza de forma

rectangular de color neutro, para que el jinete se siente, con tres vuelos en

cada lado siendo el del centro del doble del tamaño que el de los lados,

rellena de recortes de crin, formando un acerico o almohadilla (últimamente

de esponja, por la escasez de crin), con diseños de cabritilla (hoy vinil) de

colores vivos, comúnmente: amarillo, rojo y verde.

|

|

ALAS:

|

Forro de

mezclilla o lona con aldanas o pliegues (de 5 a 9)

cosidos horizontalmente donde se pegan las tabletillas o rollitos de crin, reforzado

todo su perímetro con cuero de vaqueta para proteger el pellón del sudor del

caballo. Tiene una bosa a cada lado de

la parte interna trasera, que sirve de licoreras.

|

|

CRINES:

|

Forro externo de cola de caballo, pegado y cosido a las alas para cubrir

totalmente su parte exterior. De color

negro intenso y por algún encargo especial, bayo o blanco. Es la parte más vistosa, por cuanto son

40lb de crines, largas y lacias; nunca crespas.

|

|

|

|

Tomando en cuenta que el pellón y los

aperos son una chalanada, se ha usado poner las iniciales del

propietario, su marca ganadera o cualquier detalle que lo individualice.

|

|

|

|

El Juego de Aperos de

Cuchilla.

|

|

|

|

Es

el complemento del pellón formado por la jáquima, la pechera o braguero y la

grupera o gurupera tejidos en crin de cola de

caballo o copete en forma de cuchilla de dos pulgadas de ancho en grupera y

pechera con ornamentos de cabritilla de vivos colores. Los ornamentos de la jáquima son los

florones recortados y los de la pechera y grupera son las rosetas sencillas o

dobles, siendo estas últimas de crin negra y blanca o alazana y las sencillas

de un solo color sea negro, blanco o alazán.

He aquí sus componentes:

|

|

|

|

JÁQUIMA:

|

Cabezada que se

compone de cabresto, pernas, hocicada, frontil y tapojo.

|

|

PECHERA O

BRAGUERO:

|

Se coloca en el

pecho del caballo y se sostiene de la cincha y del jinetillo.

|

|

GRUPERA O

GURUPERA

|

Une el cornejal y

la cola del caballo para centrar la albarda.

|

|

CINCHA

|

Faja de crin o de

copete y argollas de bronce, para sostener la albarda sobre el lomo.

|

|

|

|

En

el taller de Don Pichico se diseñó y elaboró un sinfín de objetos de

cuero útiles para la vida cotidiana, a

saber:

|

|

|

|

MONTURÍN:

|

Mezcla de montura

y albarda especialmente para niños y se presentaba como una montura con alas.

|

|

POLAINAS:

|

Para proteger los

pies del jinete en el campo.

|

|

MALETEROS:

|

Para mantener la

carga seca y segura sobre la grupa del caballo.

|

|

ALMOHADILLAS

|

Para llevar carga

en el campo también en la grupa.

|

|

CABEZADAS

|

Apero que va

desde la nuca, reforzado en la testuz y baja en dos guías para guindar el

freno.

|

|

VAINAS PARA

MACHETE

|

Funda para

trasladar con seguridad el machete.

|

|

|

|

Y otros

como: bultos escolares, fajas de enyugar, caballitos de palo entre otras

cosas y de crin como cordones para sombrero, dantas forradas en tejido de

crin incluso una de esas dantas forradas en tejido de crin negra con el

nombre del presidente de E.E.U.U. John

F Kennedy en crin blanca que fue uno de los presentes en su visita a nuestro

país en marzo de 1963 para impulsar la Alianza para el Progreso siendo

presidente don Chico Orlich y canciller don Daniel Oduber

Quirós, cuyo corazón yace en la antigua gobernación de Guanacaste en el

barrio Condega de Liberia.

|

|

|

|

Lo Mágico

|

|

|

|

Con

la misma magia con que don Pichico y sus muchachos transformaban lo útil en

bello, resguardaban con malicia y celo el misterioso y oscuro aposento en donde

la mano peluda vigilaba cual centinela cada rincón de aquel inalcanzable

espacio. Todo su taller era un espacio

didáctico para niños y jóvenes ávidos de aprender y experimentar, mas no así el cuarto de la

mano peluda el cual como caja de pandora podría sorprender a cualquier

irreverente curioso. Sin duda en aquel

oscuro y solitario cuarto se daría la custodia de los cueros curtidos, las

cabuyas de mil hebras y sobre todos las crines, cabritillas y ceras previas a

la trasformación en objetos de vivos

colores y abstractas y cubistas figuras que colmarían de orgullo y darían

identidad a los pobladores del Liberia de ayer y de siempre. La mano peluda todavía es parte del

imaginario de los muchachos que visitábamos el taller de don Pichico lo mismo

que de Pastrana y Jacinto... seguro por la paradoja de que en el mismo taller

obraban por igual las manos mágicas como la mano peluda.

|

|

|

|

El Legado

|

|

|

|

Queda

por valorar si el trabajo creativo de don Pichico desde su casa-taller, en

cuanto al diseño, producción y establecimiento del pellón LIBERIANO Y JUEGO

DE APEROS DE CUCHILLA y demás aperos de cuero curtido, es un bien cultural

parte importante del patrimonio de Liberia... ¡pues claro! la identidad

cultural se produce a través del patrimonio y es la comunidad la que en un

momento determinado selecciona lo que debe ser conservado por los valores

trascendentales de su uso y es en este preciso momento en que ese legado

puede definirse como bien cultural. La

comunidad de Liberia desde hace aproximadamente noventa años escogió los

aperos de montar diseñados y creados por don Pichico, en el taller de

talabartería La Industrial, como propios y parte importante de su autoestima

social desde las funciones primitivas de la sencilla Liberia hasta los topes

de toros de las fiestas liberianas de hoy día y bien apreciados por el

hipismo nacional en los desfiles hípicos, conocidos en toda Costa Rica, menos

en Liberia, como "Topes".

|

|

|

|

Apuntes Finales

|

|

|

|

"La fe dignifica la vida y el amor, en cuanto

nos revela su sentido de orientación, proyectándolos hacia la trascendencia,

hacia la eternidad" - Mons. Vittorino Girardi

|

|

|

|

• Si la formación del poblado de

Guanacaste, hoy Liberia fue la prueba de madurez del proceso de constitución

de las haciendas en el Valle del Tempisque al constituirse Liberia en su

centro religioso (1768-1770), la existencia y éxito del taller de

talabartería de don Pichico viene a ser 134 años después el auto

reconocimiento por los pobladores de la ganadería como actividad eje de las

actividades económicas y sociales de sus pobladores al constituirse los

útiles aperos en piezas estéticamente finas y bellas para lucirlas en las

fiestas liberianas.

|

|

|

|

• Luego de caminar la actividad del hilado

y el tejido en forma atomizada en manos de los sabaneros en cada hacienda

bajos los principios de la autosuficiencia y apoyada en el concepto de lo

bueno y útil hasta la elaboración de guapas prendas para la fiesta hípica,

muchos hombres trabajaron el cuero, la cabuya y la crin con gran calidad

cuyos nombres deben ser objeto de otros apuntes pero es con don Pichico

cuando se selecciona y determina en su taller lo bello incorporado a lo útil.

|

|

|

|

• Dibujar a don Pichico en su taller

como el maestro que con Meme, Pastrana, Daniel, Manuel y Andrés tiñeron de

belleza y de magia aquellos útiles aperos, obedece al conocimiento personal

de su taller desde que tuve uso de razón hasta 1964 que cerró sus puertas... y

por haber inyectado sus creaciones en los pobladores, el orgullo por la

actividad económica que por años fue el sustento de sus familias.

|

|

|

|

• Estos apuntes lejos de ser una

investigación, abren la puerta para incursionar y hurgar en el origen del pellón

liberiano y el juego de aperos de cuchilla y del porqué nuestros antecesores

los hicieron propios.

|

|

|

|

• Tomando lo manifestado por su vecina

doña Emilia Clachar Hurtado y su sobrino político don Jorge Baltodano Guillén

que don Pichico ya hacía pellones hace más de 85 años, podemos establecer que

esa prenda tiene ya casi noventa años de lucir con orgullo en las fiestas de

Liberia, en su primera etapa diseñados y elaborados en el taller de don

Pichico y luego y hasta la fecha por sus discípulos especialmente Meme

Valerín quien falleció el año pasado haciendo pellones casi hasta su partida.

|

|

|

|

• Si el último artesano de pellones ya

sea en su elaboración como en su remonta fue Meme Valerín, es menester aunar

esfuerzos para recuperar la técnica constructiva de los pellones y el juego

de aperos de cuchilla y proyectar el apero hacia su centenario dentro de la

corriente del emprededurismo y su resultado, la

micro empresa y porque no, el subsidio en la capacitación de parte del

Ministerio de Cultura.

|

|

|

|

• Si bien el pellón liberiano fue

concebido y usado en las calles de las fiestas de Liberia desde hace casi 90

años, luce coqueto hoy en los desfiles de caballos de Costa Rica mal llamados

topes, lo que ha originado la expresión... ¡Ahí vienen los empellonados!

como decían cuando mi hermano Maykel, Omar Castillo

y otros montaban con orgullo esos vernáculos aperos en las fiestas cívicas

patronales de nuestro país.

|

|

|

|

• El pellón liberiano es amo y señor de los

topes de toros de Liberia todo los días de fiestas al ser las 12.00 meridiano

en el Puente Real y su paseo hasta el toril de la barrera, declarado

patrimonio cultural inmaterial liberiano y guanacasteco por decreto No 37607

C publicado en la gaceta 79 del 25 de abril del 2013, tomando en cuenta que

el tope de toros de Liberia está acompañado de expresiones... artesanales

propias de la talabartería tal es el uso de albardas, pellones y otros aperos

en los caballos.

|

|

|

|

• El PELLON LIBERIANO y su complemento

EL JUEGO DE APEROS DE CUCHILLA diseñados en el taller de talabartería de don

Pichico y proyectados por Meme Valerín y demás discípulos de su arte,

constituye un bien cultural símbolo de Liberia y de Costa Rica y así debe de

declararse.

|

|

|

|

• Las crines que se comenzaron a tejer y

e hilar en la casa-taller de don Pichico hace casi noventa años en la Calle

Real del barrio Condega de Liberia han hilvanado también el corazón de los y

las liberianas que todos los mediodías de las fiestas de Liberia junto con la

gigantona, el enano, el diablo, la muerte quirina y

a ritmo de parranderas van a topar los toros al Puente Real para llevarlos al

toril con la convicción que en Liberia se hilvana lo útil, lo bello... y lo

mágico.

|

|

|

|

• La casa-taller de don Pichico se

conserva sobria y elegante en la Calle Real de Liberia como parte de unos de

los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de Costa Rica vista por los

lugareños como casa histórica no sólo por su estilo constructivo de

bahareque, teja y guarniciones de pochote que representan la arquitectura de

tierra de Liberia, sino por la huella artesanal de don Pichico y sus

discípulos que hicieron de lo cotidiano, prendas de gran belleza para darle

color a la fiesta hípica liberiana.

|

|

|

|

• Es alentador que del barrio Condega de

Liberia que viví desde cuando tuve "uso de razón" hasta mis catorce años y

que aquí recreo, apoyado un poquito más atrás en las vivencias de Juan

Gabriel Zúñiga Clachar, José Ángel Contreras, más, más atrás de José Pastrana

y Jacinto Villegas y más, más y más atrás con las vivencias de Emilia

Clachar, Jorge Baltodano y Daniel Guillén Centeno; se conserva el espíritu de

esa Liberia que desarrolló sus actividades en torno a la ganadería como medio

de subsistencia y generadora de un estilo de vida que estimuló esas pequeñas

cosas añejas... a la vez actuales que han pasado de lo útil a lo bello y hasta

lo mágico y que revivimos todos los años con los topes de toros en el Puente

Real, la burra, la horchata y la chicha en actividades religiosas y sociales,

el arroz de maíz con cuadrado o plátano, las tortillas dulces y rosquillas en

sus actividades comunales, la pasada del niño, el rezo de San José donde los

Peña, etc., etc., y que a pesar del tequio que representa, viven en casa de

bahareque y teja y tablones de madera, puertas del sol, aleros, vigas y

guarniciones de pochote que han servido para definir el estilo constructivo

vernáculo de Liberia.

|

|

|

|

• Detrás del taller de don Pichico, de

sus aperos, de la arquitectura de tierra representada por edificios y casas

patrimoniales como La Gobernación, la casa Zúñiga Clachar, La Casa de la

Cultura, el Puente Real, la Escuela Ascensión Esquivel, de los topes de

toros, de las tradiciones sociales y religiosas, de las comidas, hay todo un

mundo de conductas, actitudes, aptitudes y actividades humanas como hipismo,

artesanado del cuero y de la crin, boyeo, sabaneo,

arreo, construcción en adobe y bahareque, cocina, y principalmente FE,

profunda FE en el ayer, el hoy y el mañana del Barrio Condega y de la

bicentenaria Liberia.

|

|

|

|

|

|

LA MANO PELUDA.

|

|

Liberia 1 de julio del 2014.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Incie su sesión:

Puede ingresar al portal de Centro de conservación Patrimonio Cultural por medio de nuestras diferentes opciones.

¡Unirse ahora!

Haga clic

para usar su correo electrónico y contraseña y crear una cuenta

de usuario »

Haga clic

para usar su certificado digital y crear una cuenta

de usuario »

|